はじめに|数学的活動の視点から“現実”を読み解く

近年、数学教育においては「数学的活動」の重要性が強調されています。高等学校数学科の目標には、

数学的な見方・考え方を働かせ、数学的活動を通して、数学的に考える資質・能力を育成し、数学を活用して課題を解決する力を育てるとともに、数学を学ぶことの意義や必要性を理解し、主体的に学習に取り組む態度を養うこと

(高等学校学習指導要領 数学編、平成30年告示)

が掲げられています。

数学A「図形の性質」の領域においても、以下のような指導が求められています。

(1)図形の性質について,数学的活動を通して,その有用性を認識するとともに,次の事項を身に付けることができるよう指導すること。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ア)三角形に関する基本的な性質について理解すること。

中略

イ 次のような思考力,判断力,表現力等を身に付けること。

中略

(イ)コンピュータなどの情報機器を用いて図形を表すなどして,図形の性質や作図について統合的・発展的に考察すること。

(高等学校学習指導要領 数学編、平成30年告示)

本記事では、都市空間・上海を題材に、生活の中から三角形を見つけ、写真を撮影し、GeoGebraなどの情報機器を用いて三心(外心・内心・重心)を求め、それぞれが現実世界においてどのような意味をもつかを探究するという実践を紹介します。

活動の背景とねらい

都市の風景や構造物の中には、数学的に意味のある形が数多く潜んでいます。特に、交差点や建物配置、橋や塔などには三角形の構造が多く用いられており、それぞれが空間的・機能的な意味をもっています。

こうした現実世界に存在する三角形を出発点とすることで、生徒は「図形の性質」という抽象的な内容に具体性をもって取り組むことができます。さらに、「中心」という概念を通して、対象のバランス、対称性、安定性などを見出す探究的な活動が展開されます。

この実践の主なねらいは以下の通りです:

- 現実世界の構造物から三角形を見出す観察力を養う

- 情報機器(GeoGebra等)を活用して三心を求める技能を育成する

- 各三心が持つ意味を現実世界に重ねて考察する力を伸ばす

- 「図形の性質」に対する体系的・発展的な理解を深める

活動の流れ

- 生活の中で三角形を探す課題を提示(例:観光地・交差点・公園・駅の配置など)

- 写真撮影・資料の収集(構造物や地図など)

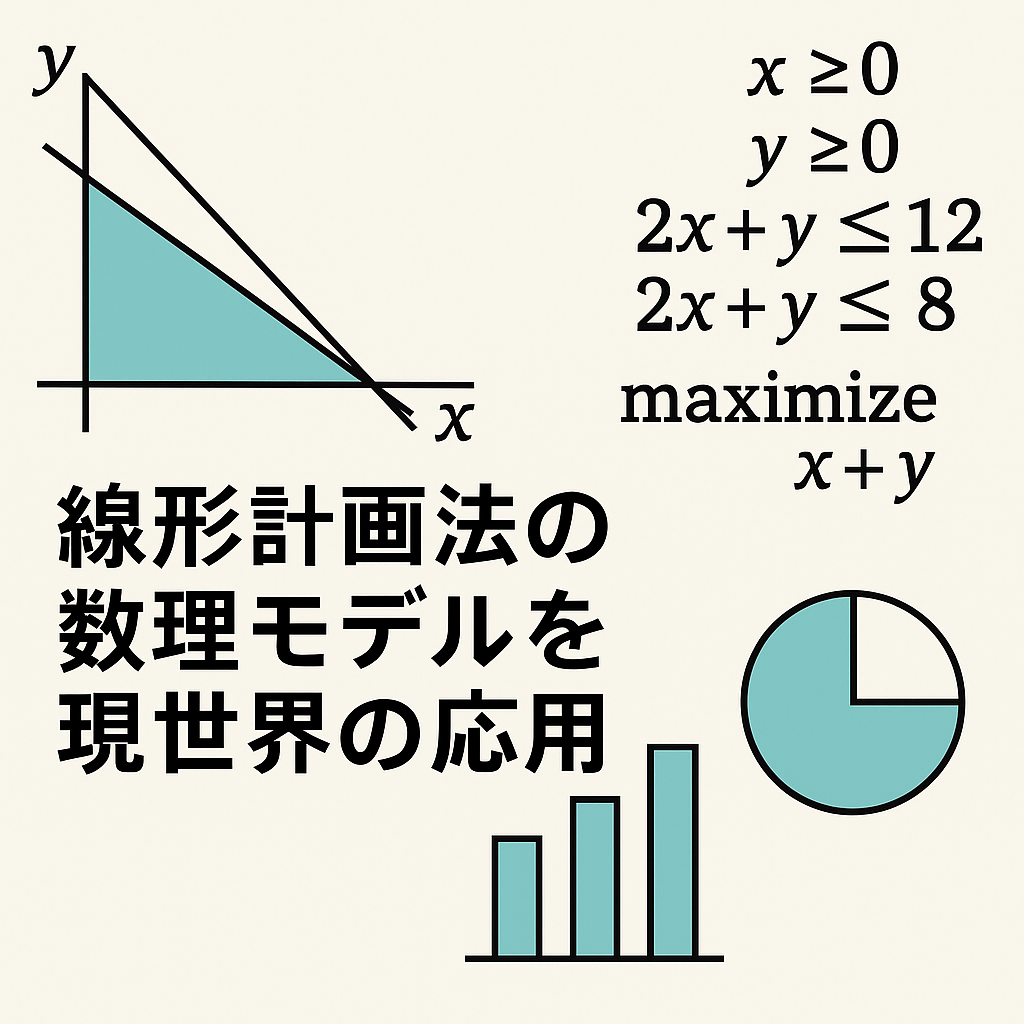

- GeoGebra等のソフトを使って三角形を作図し、各三心(外心・内心・重心)を求める

- 各三心の意味を考察し、現実空間と照らし合わせて解釈する

- 探究成果をレポートまたはプレゼン形式で発表

三心の定義とGeoGebraを用いた求め方

- 外心:三角形の各辺の垂直二等分線の交点。外接円の中心になる。

- 内心:三角形の各角の二等分線の交点。内接円の中心になる。

- 重心:三角形の3つの中線の交点。中線を \( 2:1 \) に内分する。

GeoGebraでは、点・直線・垂線のツールを用いてこれらの点を簡単に作図することができ、生徒が直感的に図形の性質を理解する補助になります。

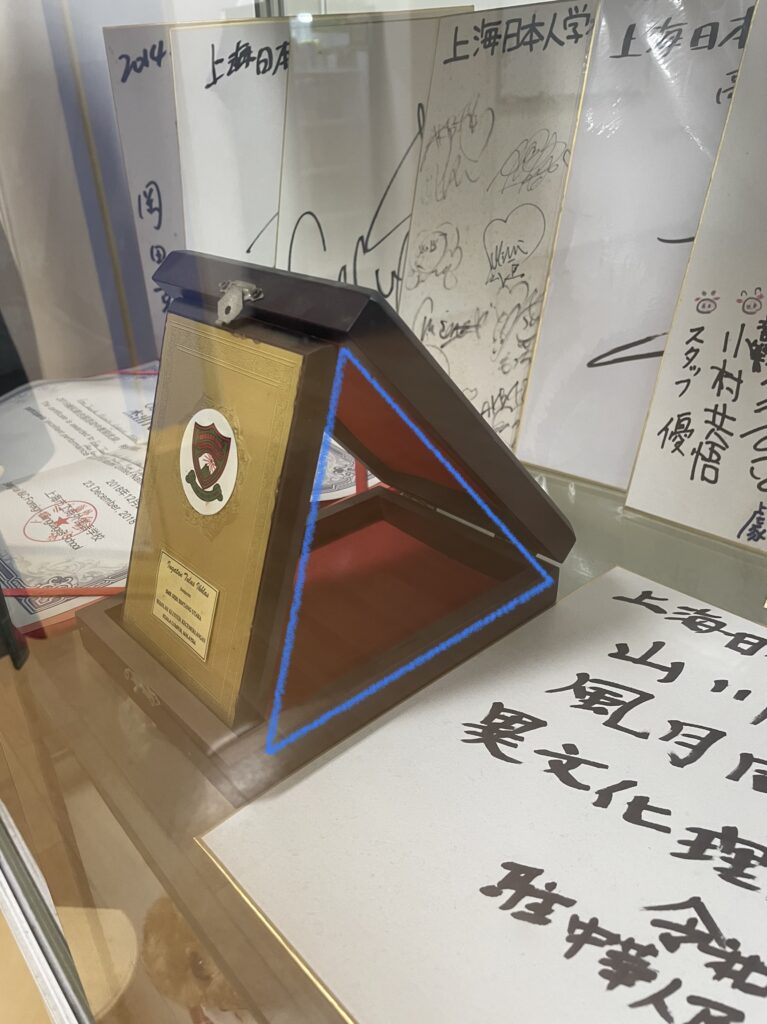

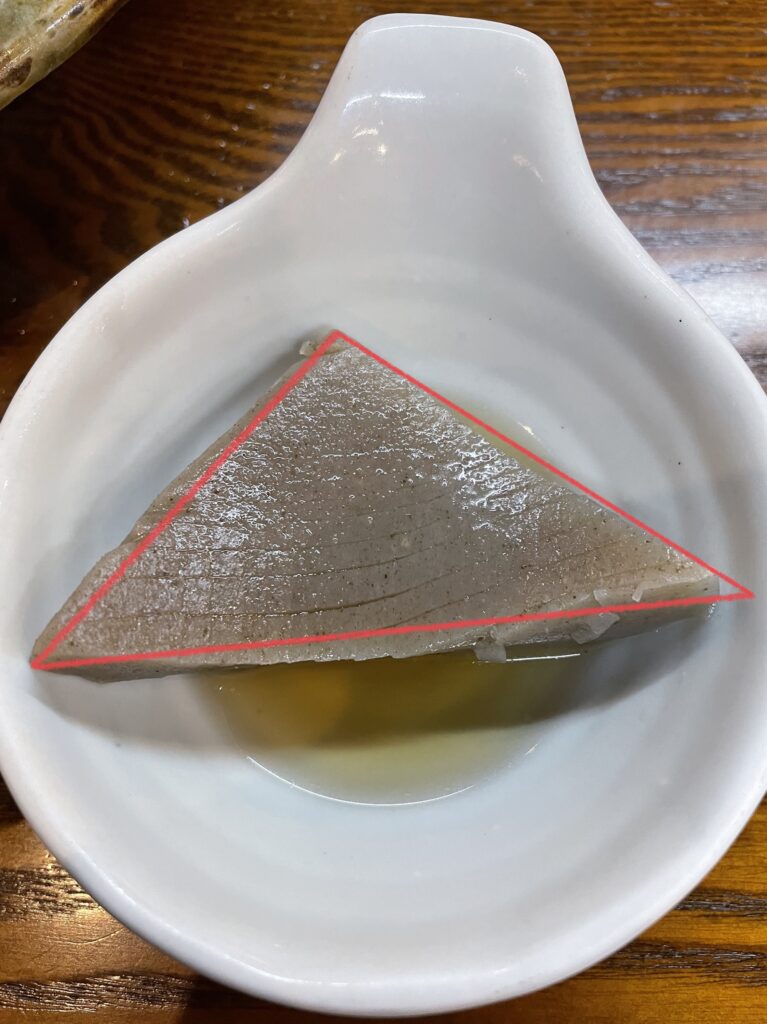

身近な三角形と生徒が見つけた実例

身の回りには、三角形の形をしたものがあふれています。たとえば、トイレのスイッチプレート、洋服をかけるハンガー、おにぎりやおでんのこんにゃく、道路標識や公園の遊具などです。

一方、都市に目を向けると、さらにスケールの大きな三角形が至るところに存在します。

これらの活動で、世の中には三角形でできていること、数学的な意味づけを考えることの楽しさを身に着けらせました。

三心の現実世界における意味の探究

例えば、重心は「物理的バランス」や「中心地」を示す指標と捉えることができます。物流や人流、建築構造などと重心の関係を考察することで、単なる作図を超えた意味づけが生まれます。

外心や内心も、地図上の距離やアクセス性、シンボリックな意味と関連付けることができ、「なぜこの位置に公共施設や観光地があるのか」を数学的に考える視点を持たせることができます。

生徒の学びと振り返り

生徒の感想では、「数学が街にあることを初めて実感した」「三角形の中心に意味があるとは思わなかった」など、数学的概念が日常と結びつく体験が印象に残ったようです。

また、他者の発表を見ることで、「同じ三角形でも視点によって意味が変わる」ことに気づき、多様な見方や考え方を尊重する力の育成にもつながりました。

指導上の工夫と課題

- 事前に三角形の中心に関する基本事項を丁寧に指導すること

- 写真の対象物やスケールを選ぶ際の支援が必要(不正確な三角形に注意)

- GeoGebraの技術的指導に時間をとる必要がある

まとめと今後の展望

この活動は、「図形の性質」という数学Aの内容を、日常の現実世界と結びつけ、情報機器を活用して探究的に学ぶ実践例として位置づけられます。

今後は、三心にとどまらず、角の二等分線や垂直二等分線、作図の活用などさらに高度なテーマへの展開も可能です。また、都市比較(例:東京vs.上海)など国際理解を促す活動にも発展させられるでしょう。

本実践は、「数学的活動を通じて統合的・発展的に図形を考察する」ことの重要性と有効性を改めて示すものとなりました。

コメント