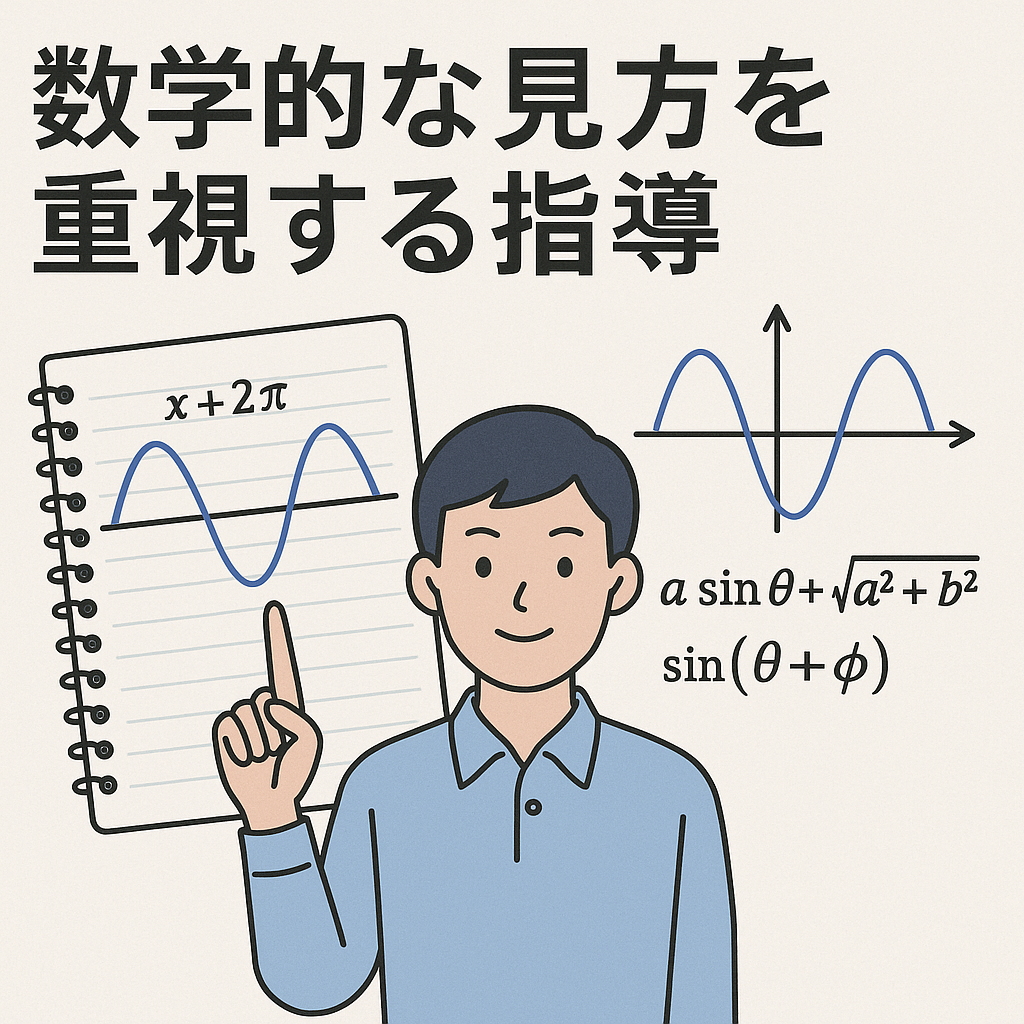

三角関数は、高校数学の中でも生徒が最もつまずきやすい単元の一つです。その理由は、中学校段階で学んだ三平方の定理や三角比の知識が十分に定着していない状態で、三角関数特有の数学的な見方を求められることにあります。

三角関数の学習を通じて、生徒に特に身につけさせたいのは次の2点です。

- 三角関数特有の周期性という考え方

- 三角関数の式を効果的に変形する方法

学習指導要領における三角関数の位置づけ

三角関数について,数学的活動を通して,その有用性を認識するとともに,次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ア)角の概念を一般角まで拡張する意義や弧度法による角度の表し方について

理解すること。

(イ)三角関数の値の変化やグラフの特徴について理解すること。

(ウ)三角関数の相互関係などの基本的な性質を理解すること。

(エ)三角関数の加法定理や 2 倍角の公式,三角関数の合成について理解すること。

イ 次のような思考力,判断力,表現力等を身に付けること。

(ア)三角関数に関する様々な性質について考察するとともに,三角関数の加法定理

から新たな性質を導くこと。

(イ)三角関数の式とグラフの関係について多面的に考察すること。

(ウ)二つの数量の関係に着目し,日常の事象や社会の事象などを数学的に捉え,

問題を解決したり,解決の過程を振り返って事象の数学的な特徴や他の事象との

関係を考察したりすること。

三角関数では、知識・技能として身に付けるべき内容が多く含まれます。しかし、それらの内容を単に習得させるだけではなく、どのように学ぶか、どのように気づかせるか、そして何ができるようになるかを重視して指導することが重要なのです。

三角関数の系統性

事前の学習

中学校3年生で学習する三平方の定理や、数学Ⅰの「図形と計量(=三角比)」が基礎となります。これらの理解が不十分な場合、数学Ⅱにおける三角関数の学習は困難になります。そのため、必要に応じて復習や補強を行うことが望まれます。

発展的な内容

数学Ⅲの微分法や積分法では、三角関数の微分公式や積分計算を扱います。さらに、大学の理系分野で学ぶ解析学においても、三角関数は重要な役割を果たします。特に、フーリエ解析では周期関数を三角関数で展開するため、周期性の理解や公式の整理は不可欠です。

文系分野での活用

文系の生徒にとっても、経済分野などにおいて周期性の考え方は重要です。統計や時系列分析など、将来の学習や実務にもつながる知識となります。

準備段階から応用段階までの指導ステップ

- 三平方の定理と有名三角形の復習

- 三角比の定義の確認

- 角の拡張と弧度法の導入

- 三角関数のグラフ

- 三角関数の性質

- 三角関数を含む方程式・不等式

- 加法定理・倍角の公式・半角の公式

- 三角関数の合成と応用

これらの内容については、知識・技能の定着を一貫して指導する必要があります。知識として定着させることは、数学的な見方や考え方を身に付けるための基盤となります。したがって、単なる暗記に留まらず、意味や背景を理解させ、活用できる形で学ばせることが重要です。

三角関数特有の周期性という考え方

三角関数の大きな特徴の一つは周期性です。周期性という概念は、小学校理科での天体運動、中学校理科での天体や波動などで学習しますが、数学において明確に周期性を扱うのは三角関数が最初の本格的な事例となります。

一次関数や二次関数と異なり、三角関数は周期関数です。

関数 \( f(x) \) が \( 0 \)でない\( c \)に対して、

\[ f(x+c)=f(x) \]

となるとき、このような関数\( f(x) \)を、周期\( c \)の周期関数といいます。

例えば、

\[ \sin (x+2 \pi ) = \sin x , \cos (x+2 \pi ) = \cos x \]

\( \sin x , \cos x \)は周期\( 2 \pi \)を周期とする周期関数です。

また、

\[ \tan (x+ \pi ) = \tan x \]

\( \sin x , \cos x \)は周期\( \pi \)を周期とする周期関数となります。

数学Ⅲにおける三角関数の積分では、周期性を前提とした公式変形が必要となります。さらに、大学の理系分野ではフーリエ解析を学び、あらゆる周期関数を \( \sin x, \cos x \)の組み合わせで表すため、周期の意味を正確に理解していることが重要です。

また、周期の考え方は現実社会のさまざまな現象にも応用できます。周期性を持つ現象を数理モデルとして表し、数学的に解析・処理することで、実際の問題解決につなげることが可能です。

三角関数の式を効果的に変形方法

三角関数の学習の終盤では、複雑な式をより扱いやすい形に変形し、分析できる力を身に付けることが重要です。これは数学Ⅱにとどまらず、数学Ⅲや物理学などの応用分野にも直結します。

「よく知っている形に変形して考える」という発想は、数学的思考だけでなく、人生や問題解決全般においても大切な考え方です。

特に、次のような手法は数学的な見方・考え方を働かせる絶好の機会となります。

- 加法定理から他の公式を導く

- 相互関係式や倍角の公式を用いて二次関数とみなす

- 三角関数の合成で式を簡潔にする

これらを指導する際には、「なぜこの形に変えたら見やすくなるのか」という問いかけや、別の変形方法を検討するなど、多面的な考え方を考えさえることが重要です。

まとめ

三角関数の指導においては、「周期性」と「式の変形」という二つの観点を重視することが、生徒の理解を深め、将来の学習へとつなげる上で極めて重要です。

単なる公式の暗記にとどまらず、三角関数特有の数学的な見方・考え方を身に付けさせることで、数学Ⅲや大学数学への円滑な接続が可能になります。

また、身に付けさせたい力を意識しながら、公式などの知識・技能を確実に定着させ、生徒が自ら気づき、多面的に考え、問題を解決するというプロセスを経験させることが重要です。こうした学びの積み重ねが、VUCA時代を生き抜くための力の育成につながると考えます。

コメント