はじめに|「なぜ、数学を勉強するのですか?」という問いに答えられますか?

先生、どうして数学って勉強するんですか?

………………………

この問いに、私たち高校数学の教員はどのように答えているでしょうか。公式の意味や解法の手順を教え、演習を繰り返す日々の中で、生徒からの素朴な疑問に戸惑った経験をお持ちの方も多いはずです。

かつての教育では「いい大学に入って、いい会社に就職するため」などの答えが主流でした。しかし、社会の急速な変化とともに、教育に求められる役割も変化しています。生成AIが日本の最高峰である東京大学にできるレベルに達したというニュースが報じれた中で、”大学入試”を突破するだけのテクニックを教えることにどれだけの意味があるでしょうか。

文部科学省が示す「数学的活動」は、学校教育において数学を学ぶ意義を改めて考える出発点となります。

数学的活動とは何か?|学習指導要領に基づく理論的背景

まず、文部科学省が提示する『高等学校学習指導要領(平成30年告示)数学編』における数学科の目標を確認してみましょう。

「数学的な見方・考え方を働かせ,数学的活動を通して,数学的に考える資質・能力を育成し,数学を活用して課題を解決する力を育てるとともに,数学を学ぶことの意義や必要性を理解し,主体的に学習に取り組む態度を養うことを目指す。」

この記述からも分かる通り、数学的活動は、資質・能力の育成に直結する重要な要素です。

では、具体的に「数学的活動」とは何でしょうか。平成 28 年 12 月の中央教育審議会答申では「数学的活動」を次のように説明しています。

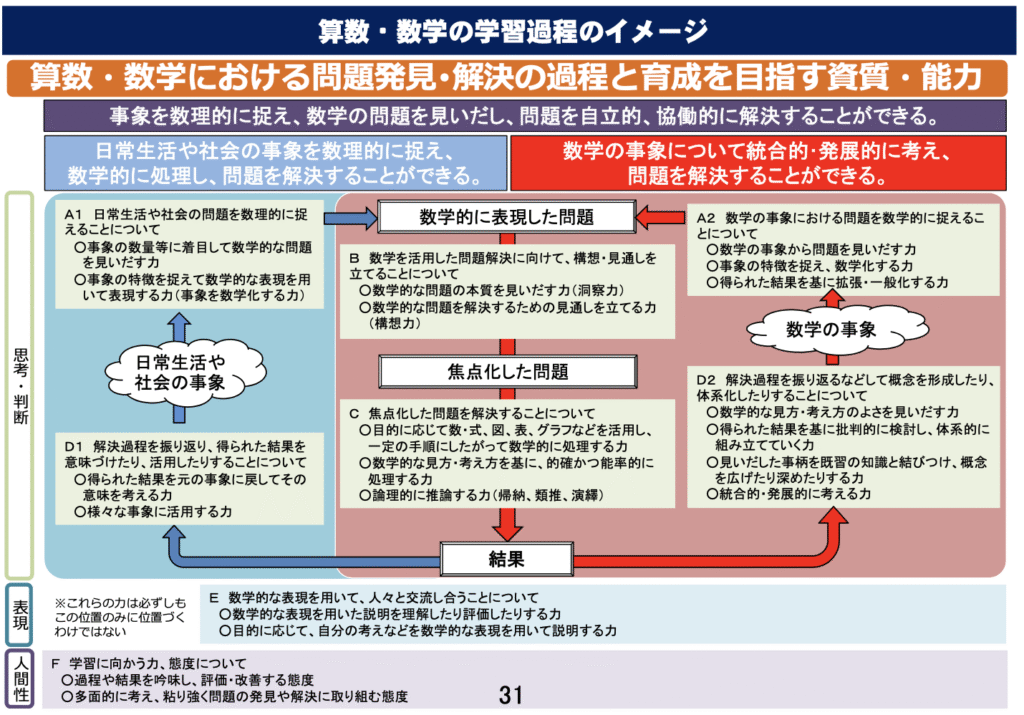

「数学的活動とは,事象を数理的に捉え,数学の問題を見いだし,問題を自立的,協働的に解決する過程を遂行すること」

――中央教育審議会『高等学校における数学教育の在り方について(答申案)』

また、数学的活動には、【現実の問題解決を通した活動】と【数学内容の理解を深める活動】の二つの側面があり、各場面で言語活動を充実し,学びを振り返り,評価・改善して学習の質を高めることを重視しています。

平成28年12月 中央教育審議会より

数学的活動の二つの側面

現実の問題解決を通した活動

現実世界の事象や課題を出発点として、それを数理的に捉え、数学的手法を用いて課題解決に取り組み、得られた結果を現実に戻して意味づけ、活用・再考察する一連の学習プロセスです。

たとえば、地域の人口減少問題を関数やグラフを用いて分析したり、薬の服用における有効成分の蓄積による薬効の持続(蓄積効果)と、過量投与による副作用のリスク(オーバードーズ)を数理的に検討したりする学習が該当します。

これらの活動では、生徒は単に公式を適用するのではなく、「なぜこの数学的手法が有効なのか」「結果をどう解釈し、現実にどう活かすか」を考える必要があります。現実社会を数学的な見方や考え方を通じて見ることで、数学の実用的な意義を実感できるのです。

数学内容の理解を深める活動

数学の事象から問題を見いだし、数学的な推論や操作を通じて問題を解決し、その過程や結果を振り返って、統合的・発展的、かつ体系的に考察する一連の学習プロセスを指します。

たとえば、二次関数のグラフの性質を多角的に調べ、係数とグラフの形状の関係を一般化する活動や、三角関数の加法定理を活用して新たな恒等式を導出する活動などが挙げられます。これらの学習を通して、生徒は数式の操作にとどまらず、概念間のつながりや構造的な理解を深めることができ、数学的な思考力や論理的推論力の育成にもつながります。

なぜ今「数学的活動」なのか?──VUCA・Society 5.0・PISAから読み解く社会的要請

VUCA時代が求める思考力

現代社会は「VUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)」の時代といわれます。このような予測困難な時代において、正解が一つに定まらない複雑な課題に向き合うには、「暗記された知識」や「計算力」だけでは不十分です。必要なのは、問題を自ら発見し、構造化し、数理的に分析し、適切な解決策を創出・検証していく力です。

さらに、Society 5.0(超スマート社会)の到来は、AI・ビッグデータ・IoTといった技術革新を背景に、社会課題の解決と経済的発展の両立を目指す高度な知識社会です。こうした未来を生きる世代には、数学的知識を現実の課題に活かす力、すなわち「課題解決型の思考力」**が強く求められています。

では、そのような力はどのように育てればよいのでしょうか?

PISAが問いかける「どのように学ぶか」

この問いに対する手がかりは、OECDが実施する国際的学力調査**PISA(Programme for International Student Assessment)**にあります。PISAは15歳の生徒を対象に、「実生活の課題に対して、数学をどの程度活用できるか」を評価しています。

ここで問われているのは、単なる「計算力」ではありません。PISAが重視するのは、

- 数学的に状況をモデル化する力

- 論理的に解釈し、適切な手法を選び取る力

- 解決策を説明し、現実の文脈で活用できる力

といった、実社会における数学の使い方そのものです。

日本はPISA2022で数学的リテラシーにおいて世界トップレベルの成績を維持していますが、「数学の学習が将来の仕事に役立つと思う」と答えた生徒の割合は、参加国の中で最下位レベルでした。これは、日本の数学教育が実生活と数学を結びつける体験=数学的活動を十分に提供できていないことの表れといえるでしょう。

よくある課題

数学的活動を実践する際、多くの教員が直面する課題があります。

時間の制約: 決められたカリキュラムをこなしながら、探究的な活動に時間を割くのは困難です。

評価の難しさ: 正解が一つではない活動をどう評価するか、明確な基準設定が必要です。

生徒の戸惑い: 答えを教えてもらうことに慣れた生徒は、自分で考える活動に戸惑うことがあります。

解決に向けて

これらの課題に対しては、段階的なアプローチが有効です。まずは短時間でできる小規模な数学的活動から始め、生徒が慣れてきたら徐々に規模を拡大していく方法が現実的です。

また、生徒同士の対話を重視し、「なぜそう考えたのか」を言語化させることで、思考プロセス自体を評価の対象とすることも可能です。

まとめ|数学を学ぶ真の意味

数学は、複雑な現実世界を理解し、よりよい社会を創造するための強力な道具であり、数学自身も学ぶべき学問であります。そして数学的活動を通して身につく「問題を発見し、論理的に考え、他者と協働して解決する力」は、どのような進路に進んでも必ず役立つ汎用的な資質・能力なのです。

生成AIが高度な計算や解法を瞬時に提示できる時代だからこそ、人間にしかできない「問題を見つける力」「数学的に考える力」「結果を現実に活かす力」の育成が急務となっています。

数学的活動は、単なる教育手法の一つではありません。未来を生きる生徒たちに、真に必要な力を育む教育の本質的な転換なのです。

私たち教員一人ひとりが、この視点を持って日々の授業に臨むことで、生徒たちの「なぜ数学を学ぶのか」という問いに、確信を持って答えることができるはずです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ac594db.2c958fae.4ac594dc.159c60dd/?me_id=1285657&item_id=12707172&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01012%2Fbk4183041295.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント