近年の高校数学では、「現実の事象を数学的に捉える力」の育成が強く求められています。

数学IIの「図形と方程式」では、次のような資質・能力の育成が求められています。

数量と図形との関係などに着目し、日常の事象や社会の事象などを数学的に捉え、コンピュータなどの情報機器を用いて軌跡や不等式の表す領域を座標平面上に表すなどして、問題解決に活用する。また、解決の過程を振り返って事象の数学的な特徴や他の事象との関係を考察する。

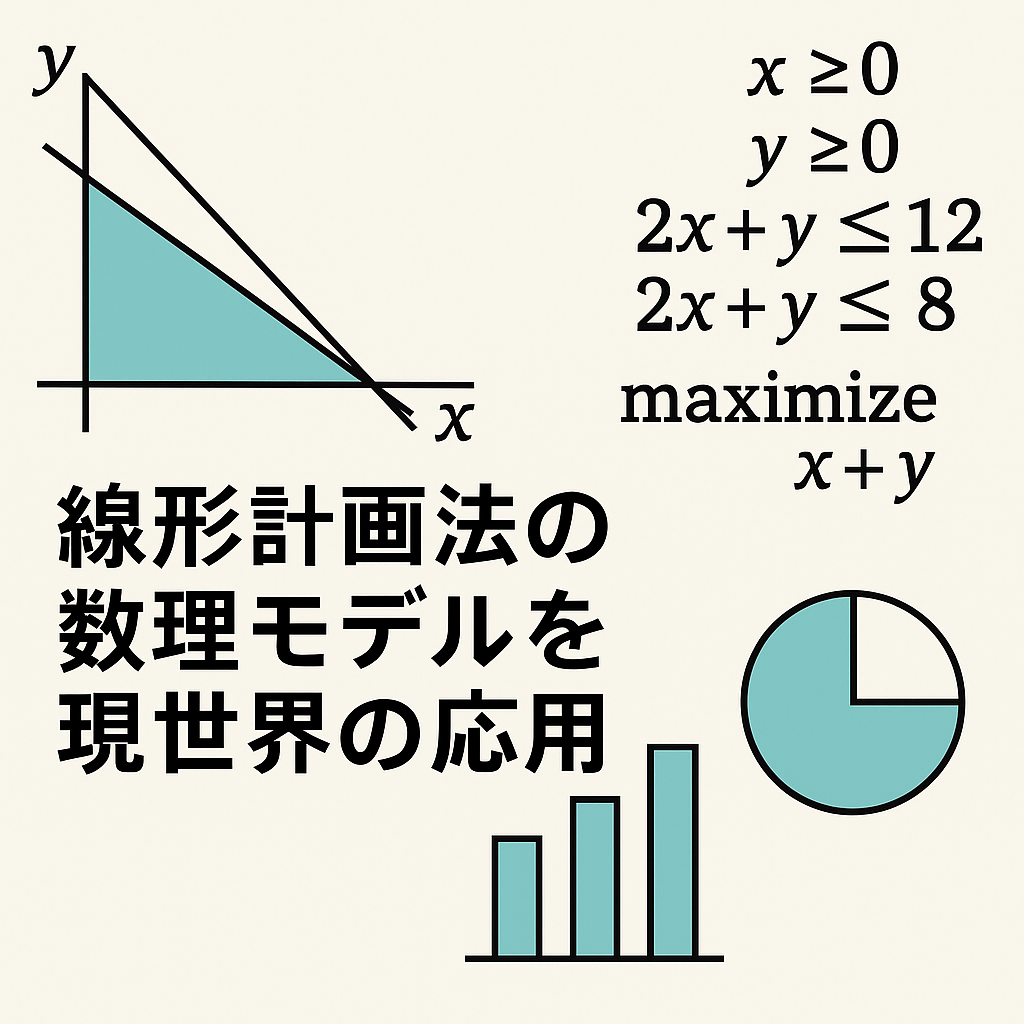

本記事では、教科書掲載の線形計画問題を出発点とし、現実的な課題への応用へと発展させる数学的活動の実践を紹介します。

活動の概要

活動テーマ:「与えられた線形制約の中で、利益を最大にする生産計画を考える」

活動の流れ

- 教科書の基本問題(線形計画)の理解

- 問題2の表を「工場の生産計画」として読み解く

- 現実社会の課題を想定した数学的問題の創出

- モデル化 → 解法の構築 → 結論の解釈

使用教材

- 【問題1】教科書の例題:4つの不等式をもとに最大・最小を求める線形計画問題

- 【問題2】傍用問題集の問題:原料a・bの在庫と製品X・Yの製造条件をもとに、利益最大化を目指す問題

数学化する活動ー生徒による探究的な問題創出

教科書や傍用問題集の問題を踏まえ、生徒には次のような問いかけをしました。

現実の世界では、この問題の考え方を使うことで解決する問題は他にありますか?

生徒たちはこの問いをもとに、現実世界に存在する複雑な問題を数学的にモデル化することに挑戦しました。

生徒が創出した問題の事例

- 小麦粉とバターを使ってクッキーとケーキを製造する場合の最大販売高の問題

- テスト勉強における数学と英語の勉強時間配分と得点最大化

- 養殖場においてブリとマグロを育てるとき、与えられた飼料で最大の販売高を得るための問題

- 待機児童を減らすため、限られた土地面積と予算内で幼稚園と保育所をどう効率的に配置するか

これらの課題は、生徒が日常生活や社会的課題と結びつけてモデルを構築した好事例です。

具体的な指導の流れ

第1段階:問題設定の支援

- 身近な事例から制約条件を2~3個に絞るよう指導

- 変数設定の妥当性について生徒同士で議論

第2段階:数学的モデル化

- 制約条件を不等式で表現することの意味理解を重視

- グラフ化による可視化を段階的に指導

第3段階:解の解釈

- 数学的解を現実の文脈で解釈する力を育成

- 「数学的には正しいが、現実的ではない解」についての議論

学びの深化と数学的意義

この活動を通じて、生徒たちは次のような数学的資質・能力を育成しました。

育成された資質・能力

- モデル化する力:変数の設定、条件の抽出

- 数学的表現力:制約条件を不等式で表現することの意味理解

- 可視化・判断力:解の領域の可視化と最適解の判断

- 解釈・応用力:数学的に得られた結果を現実に照らして解釈する力

また、「教科書で学ぶ数学」が「現実の問題を解決する力」へとつながる実感を得た生徒も多くいました。

評価と振り返り

評価方法

- ルーブリック評価:問題設定・数学化・解法・解釈の4観点

- 相互評価:生徒同士による問題の妥当性検討

- 振り返りシート:学習前後の数学観の変化を記録

生徒の変化

事後アンケートでは、85%の生徒が「数学が社会で役立つことを実感できた」と回答し、数学学習への意欲向上が確認されました。

指導上の工夫と課題

効果的だった工夫

- 段階的な可視化指導:「文章を図・表に整理する」練習を段階的に導入

- 対話重視の姿勢:初めから正解を求めるのではなく、モデルの妥当性についての対話を重視

- 適切な制約設定:問題が複雑になりすぎないよう、テーマを絞るサポートを実施

今後の課題

- より多様な現実課題への対応力向上

- ICTツールを活用した効率的な計算・可視化

- 他教科との連携による横断的学習の充実

他教科との関連と発展的取り組み

教科横断的な学習の可能性

- 社会科:経済活動や地域課題との関連

- 理科:環境問題や生物の個体数管理

- 情報科:プログラミングによる最適化問題の解決

ICT活用の展開

- GeoGebraを用いた領域の動的な可視化

- Excelを用いた感度分析

- Pythonプログラミングによる大規模最適化問題への挑戦

まとめー数学を現実に活かす探究の力

本活動は、数学IIの「図形と方程式」における線形計画問題を、現実社会に応用する探究型の実践です。生徒が自ら数学的問題を創出し、解決までのプロセスを主体的に進めることで、「数学的に考える力」や「数学を使う意義」への理解が深まりました。

特に重要なのは、単に計算技能を習得するだけでなく、現実の複雑な問題を数学的にモデル化し、得られた解を現実の文脈で適切に解釈する力を育成できたことです。

今後もこのような探究的活動を通じて、数学と現実社会をつなぐ力を育成し、生徒の数学的リテラシーの向上を目指していきたいと考えています。

コメント