はじめに

数学Bの「統計的な推測」の分野は、学校によって取り扱いが異なる部分だと思われます。今回の記事では、2023年度に日本人学校で実施した実践例をご紹介します。

日本人学校では、探究的な学習の時間の指導に力を入れており、数学科としても統計的な視点を活かして探究活動に取り組んでほしいという思いから、本活動を実施しました。

数学Bの目標と「統計的な推測」の位置づけ

数学Bの目標として、「学びに向かう力・人間性等」に関わる資質・能力の育成が掲げられています。

数学のよさを認識し数学を活用しようとする態度、粘り強く柔軟に考え数学的論拠に基づいて判断しようとする態度、問題解決の過程を振り返って考察を深めたり、評価・改善したりしようとする態度や創造性の基礎を養う。

ここで注目すべきは、数学Bでは数学Ⅰの目標に比べて「柔軟に」という表現が加えられている点です。これは、自然対数の定義や広義積分などの厳密な数学的理論に深入りせず、実社会での活用を意識した学習を行う必要があるためと考えられます。

また、高等学校学習指導要領では、統計分野の「統計的な推測」に関して、次のように記されています。

統計的な推測について、数学的活動を通してその有用性を認識するとともに、次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 知識及び技能

(ウ)二項分布と正規分布の性質や特徴について理解すること。イ 思考力、判断力、表現力等

(イ)目的に応じて標本調査を設計し、収集したデータを基にコンピュータなどの情報機器を用いて処理するなどして、母集団の特徴や傾向を推測・判断するとともに、標本調査の方法や結果を批判的に考察すること。

実践の目的

今回の実践は、教科書にある次の記述を実際に検証することを目的としています。

自然現象や社会現象の中には、観測される変量の分布が正規分布に近いものがあり、このとき正規分布が有効に利用される。

活動の流れ

標本調査の設計

正規分布になりそう(またはならなそう)な現象を考え、調査計画を立案する。

データ収集

夏休みを活用し、母集団から30件以上のデータを無作為に抽出する。

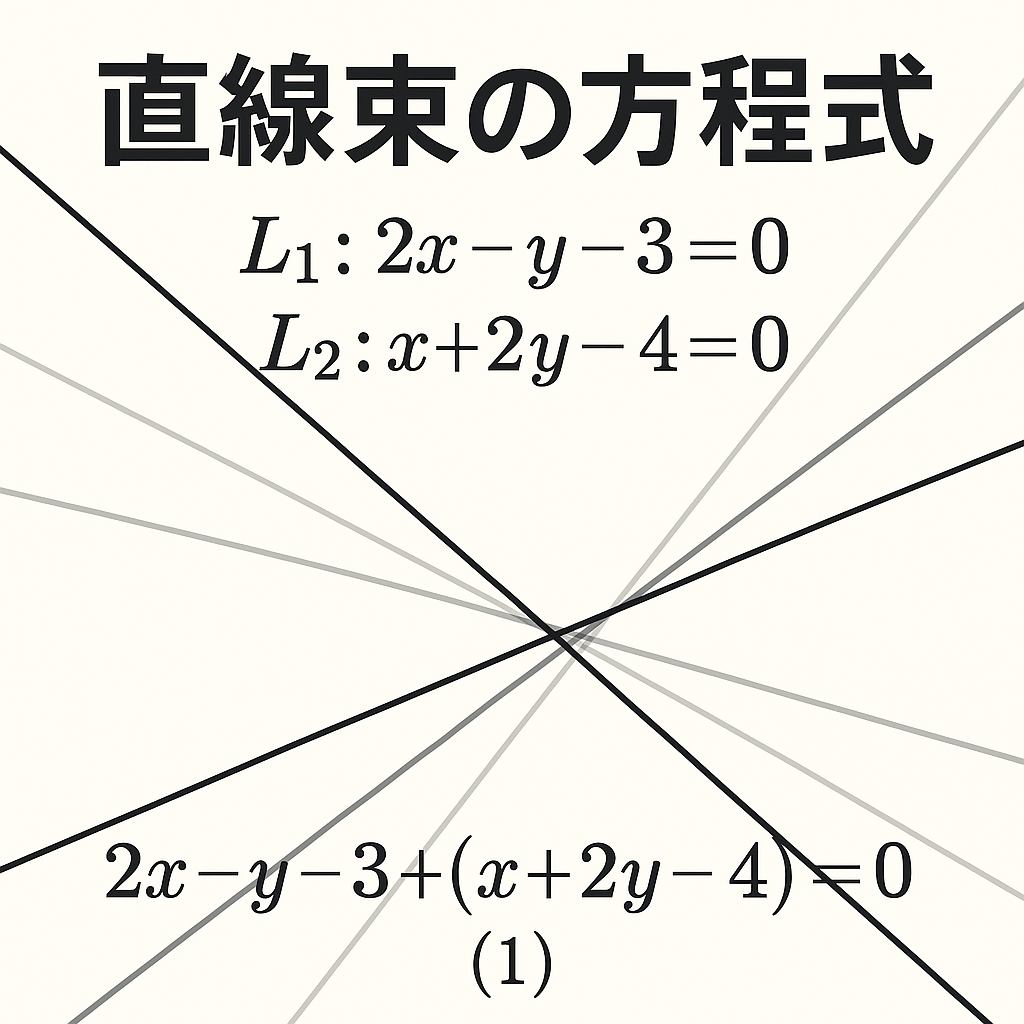

コンピュータによる処理

表計算ソフトを使い、ヒストグラムや確率分布を作成し、理論上の正規分布 \( N(m, \sigma^2) \)と比較する。

批判的考察

分布の形や母集団の設定が適切かを検証し、改善案を提示する。

発表

ポスターセッション形式で校内発表を行い、優秀グループは他校とのオンライン発表会に参加する。

生徒たちのユニークな調査テーマ

生徒たちは以下のような独創的なテーマで調査を実施しました。

ガチャのあたりを引く確率

公式がしましている値とシュミレーションの実測値を比較し、統計的に検証する。

上海でのラーメンの値段

上海市のラーメンを提供するお店を大衆点評で価格を調査し、その分布を分析する。

上海人の日本への好感度

上海で街角インタビューを実施して数値化し、傾向を評価する。

これらの調査は、日常の中から課題を見つけ、統計で分析する好例となりました。

活動を通して感じたこと

理論と現実のギャップ

「全部きれいな正規分布になるはず」という当初の予想は、見事に外れました。標本が偏っていたり、データ数が不足したり、母集団がそもそも正規分布に従っていなかったりと、現実は一筋縄ではいきません。

批判的な視点の大切さ

結果が期待通りでなくても、「なぜそうなったのか?」を考察することこそ学びの核心でした。生徒たちは失敗から多くのことを学び、調査方法の改善点を見出していました。

まとめ ― 数学を使って世界を見る力

今回の活動は、学習指導要領が求める「標本調査を設計し、情報機器で処理し、結果を批判的に考察する」という統計学習のプロセスを丸ごと体験できる機会でした。

身近な「なんで?」を出発点に、データで検証し、改善を考える。この一連の流れを体験したことで、生徒たちは数学の有用性や面白さを実感することができました。統計的思考力の育成という観点から見ても、非常に価値のある学習活動だったと考えています。

コメント