海外の教育

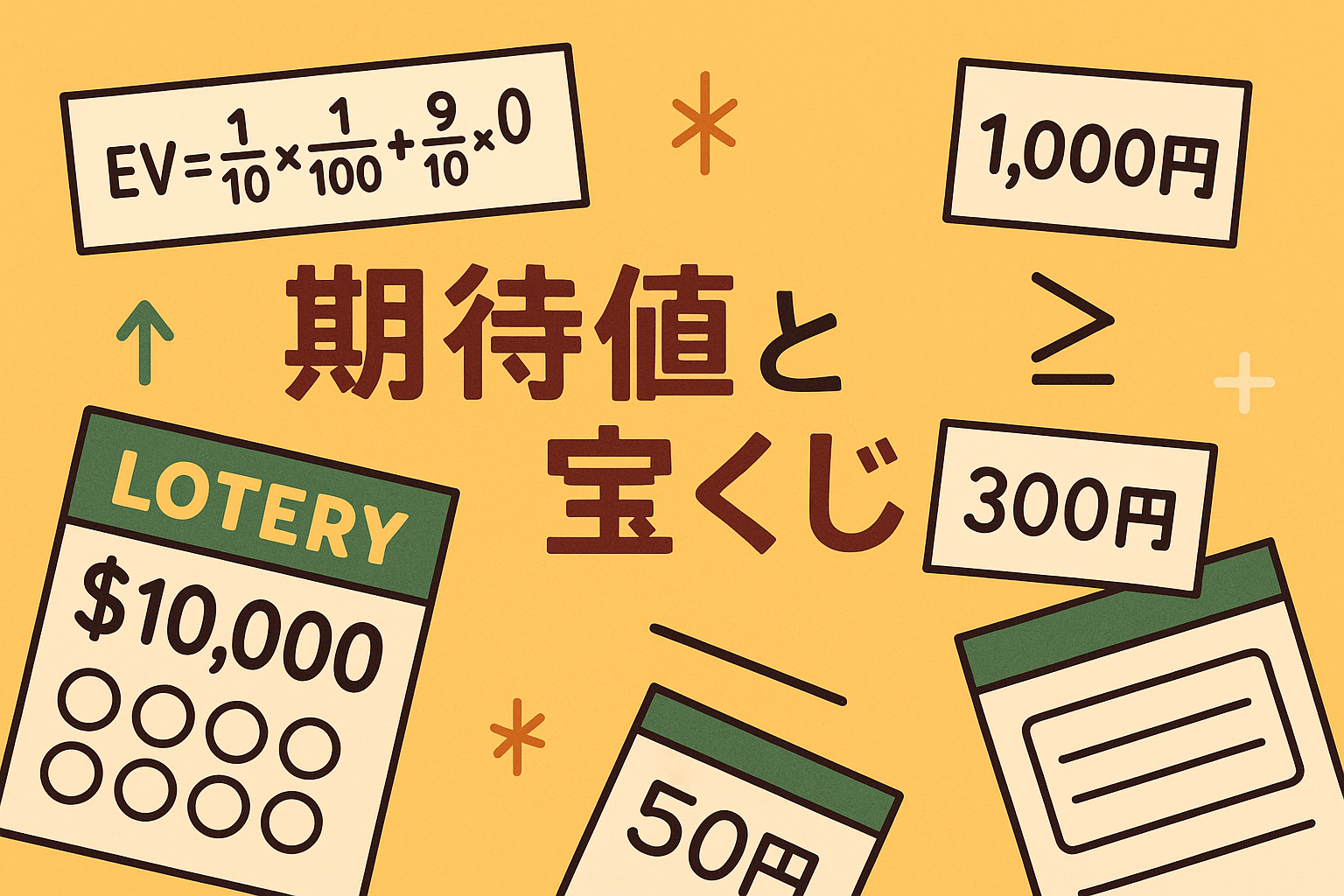

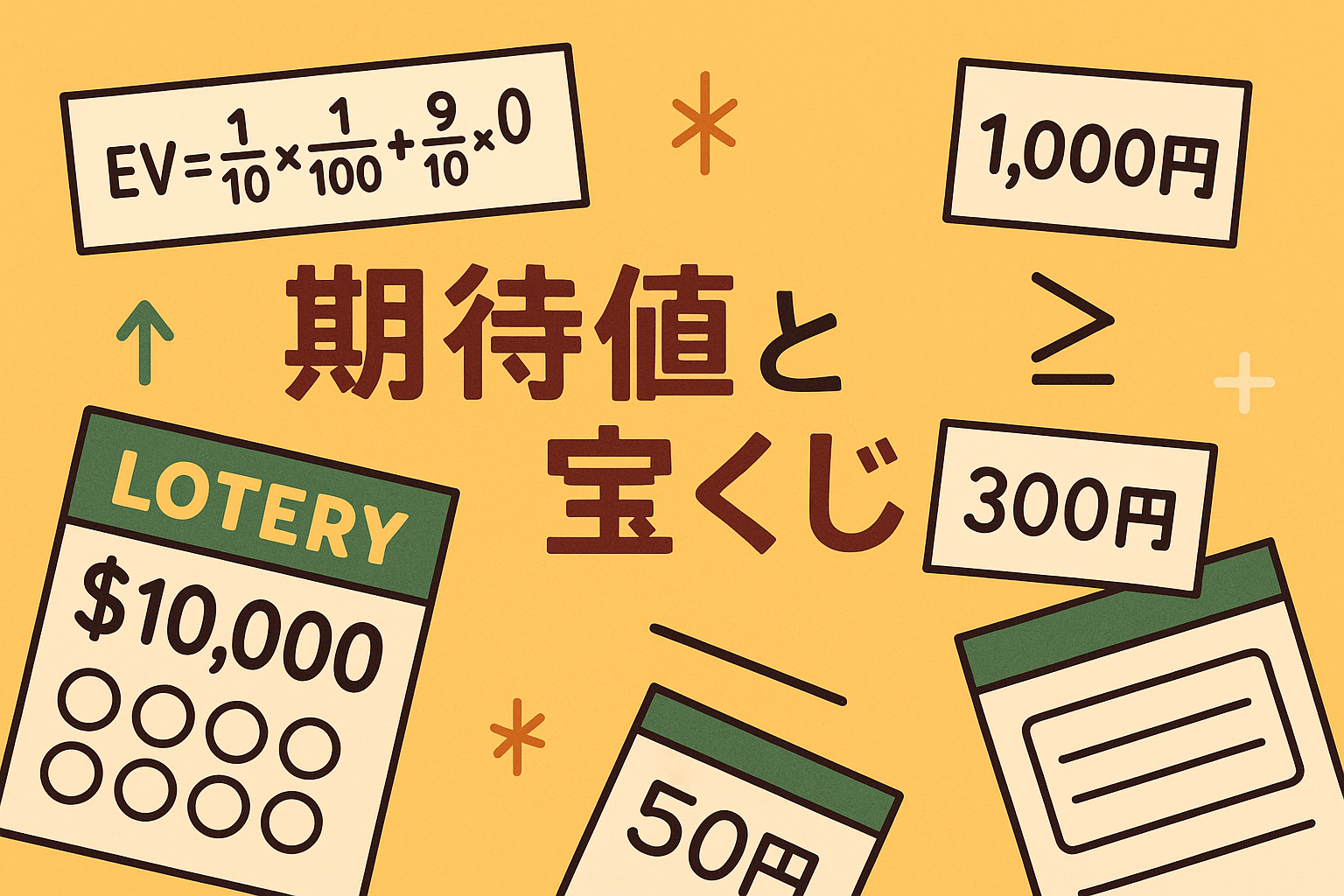

海外の教育 【高校数学A】宝くじで学ぶ「期待値」 — 数学で意思決定をする力を育む

学習指導要領の位置づけ高等学校数学A「確率分野」において、学習指導要領(平成30年告示)には次のように記されています。事象の確率や期待値などを、日常生活や社会の事象に関連付けて理解し、数学的に考察する力を養うこと。確率や期待値は、教科書の例...

海外の教育

海外の教育  海外の教育

海外の教育  日本人学校

日本人学校  数学

数学  海外の教育

海外の教育  数学

数学  日本人学校

日本人学校  日本人学校

日本人学校  日本人学校

日本人学校  日本人学校

日本人学校